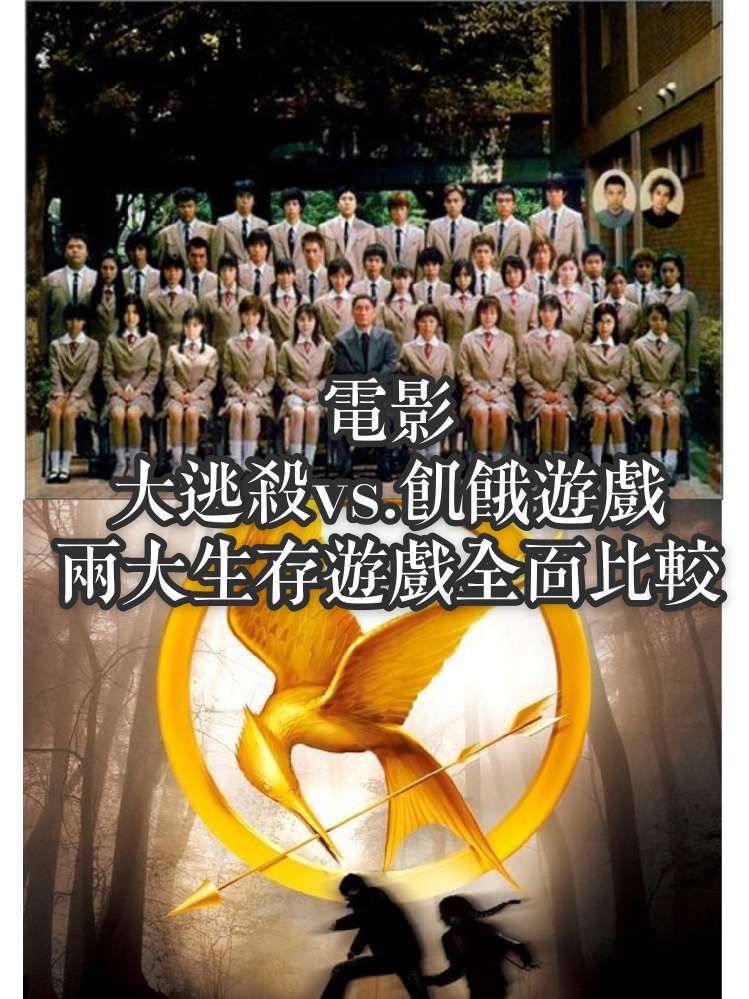

《大逃殺》 vs 《飢餓遊戲》兩大經典生存遊戲電影對照

自電影《大逃殺》(Battle Royale, 2000)由導演深作欣二(Kinji Fukasaku)執導震撼上映以來,「生存遊戲」題材成為影壇最具話題的類型之一。這部作品以血腥直接的手法揭露青少年被迫互相殘殺的人性殘酷,被視為後世該生存恐怖片的雛形。2012 年,好萊塢推出《飢餓遊戲》系列(The Hunger Games)導演蓋瑞·羅斯(Gary Ross/法蘭西斯·勞倫斯 Francis Lawrence)執導,在好萊塢掀起反烏托邦浪潮,以更宏觀的政治寓言和娛樂包裝打入主流市場掀起全球熱潮。兩部作品雖風格迥異,但都直指人性陰暗與體制壓迫,揭示「生存」背後的殘酷代價。

2025 年改編自史蒂芬金(Stephen King,以筆名 Richard Bachman 發表)處女作的《大競走》(The Long Walk, 導演:法蘭西斯·勞倫斯 Francis Lawrence)再度挑戰觀眾心理極限,以「不停走就活,停下就死」的規則,將生存遊戲推向新高度。三部作品雖風格不同,卻同樣揭示人性黑暗與體制壓迫,奠定跨世代經典地位。

本篇文章將帶你比較《大逃殺》與《飢餓遊戲》,從起源、規則、主題到文化影響,探討為何它們能成為跨世代的經典。

原作與改編起源

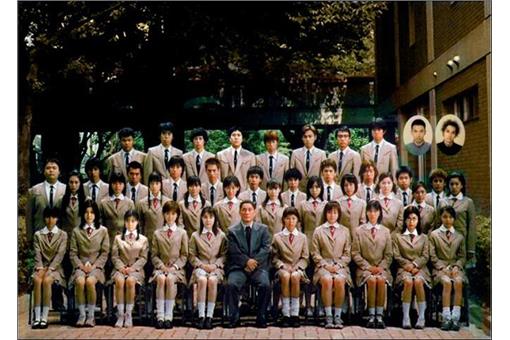

電影《大逃殺》(Battle Royale, 2000)改編自高見廣春的小說,由日本導演深作欣二執導。這部作品因題材敏感,最初在日本社會引起巨大爭議,但也成為影史上最具影響力的極限生存遊戲作品。

電影《飢餓遊戲》(The Hunger Games, 2012)則來自美國作家蘇珊·柯林斯的暢銷小說,電影系列由蓋瑞·羅斯執導首部曲,後續由法蘭西斯·勞倫斯接手,成為全球現象級票房鉅作。

故事背景與社會設定

- 大逃殺:設定在架空的近未來日本,政府為了控制失序的青少年,頒布「BR法」,要求隨機抽選一個班級的學生進行互相廝殺。這種制度帶有極強的恐怖統治意味,直接挑戰人性與教育制度。

- 飢餓遊戲:舞台是反烏托邦「施惠國」,分為十二個區與掌控全局的都城。每年從各區抽出一男一女作為「貢品」參加遊戲,以殘酷比賽提醒人民屈服於統治。

遊戲規則與懲罰方式

- 大逃殺:學生被迫戴上炸彈項圈,若企圖逃跑、不戰鬥或時間限制到期,項圈就會爆炸。比賽只有一個人能活下來,結局冷血無情。

- 飢餓遊戲:比賽場地由「遊戲製作人」全程操控,能隨時釋放陷阱、火焰、毒霧與猛獸,違規者或不符合劇情需要的人會被立即處決。比賽同樣只有一人能活,但背後更強調體制操弄。

參賽者身份與動機

- 大逃殺:參賽者是普通高中生,毫無選擇,被迫在同學、朋友甚至戀人之間互相殘殺。角色單純卻殘酷,揭示了青春期的不安與無助。

- 飢餓遊戲:參賽者是各區貢品,多數人被動接受命運,但部分角色帶有反抗意識。主角凱妮絲的自願參賽,更突顯「人性選擇」與「反抗體制」的價值。

主題核心:殘酷 vs 政治寓言

- 大逃殺:主打極端殘酷的人性考驗,聚焦在同儕互殺的背叛與絕望,影射日本社會對教育、青少年暴力的恐懼。

- 飢餓遊戲:更宏觀的政治寓言,強調壓迫與反抗的象徵性,將比賽延伸為一場社會革命的導火線。

關鍵角色與演員亮點

- 大逃殺:藤原龍也飾演男主角七原秋也,前田亞季飾演女主角中川典子;北野武則飾演象徵體制冷酷的導師「北野」,角色壓迫感強烈。

- 飢餓遊戲:珍妮佛·勞倫斯以「凱妮絲」一角成為全球矚目新星,與喬許·哈契森、連恩·漢斯沃共同構成青少年觀眾喜愛的三角情感線。

文化影響與爭議

- 大逃殺:上映時因血腥暴力被禁或限制播放,但隨後在全球影迷中被奉為經典,甚至影響後來眾多遊戲、漫畫與電影。

- 飢餓遊戲:全球票房超過數十億美元,不僅掀起「青少年反烏托邦」熱潮,也推動《移動迷宮》、《分歧者》等類似作品誕生。

兩者之間的關聯

許多評論認為《大逃殺》是《飢餓遊戲》的精神雛形,兩者皆透過「生存遊戲」揭露人性與體制壓迫。但《大逃殺》更直接殘酷,著重「人殺人」的震撼;《飢餓遊戲》則將故事擴大到「民眾對抗政權」,更具政治寓言性與娛樂性。

總結

電影《大逃殺》以極端血腥挑戰人性底線,《飢餓遊戲》則以娛樂包裝的方式傳達反抗寓言。前者是禁忌而尖銳的恐怖經典,後者則是全球成功的票房系列。雖然風格不同,但兩者共同奠定了「極限生存遊戲」類型的魅力。

延伸閱讀